资讯分类

《弗里达》:阶级冲突,黑色幽默

来源:baidu.com人气:797更新:2024-10-11 05:29:19

很感谢杨超导演的推荐,否则可能永远错过这部电影,将带有地方宣传性质的命题作文拍的充满作者表达实为惊艳. 如果只看前半段,它几乎可以说是一部完美的电影,具备最好的爱情电影的一切特质,长镜头的调度浑然天成,室内戏竟然可以拍的如此有味道,对外景的处理同样捕捉了空间之美,使全片有一种小城烟雨的朦胧气质.

如果只看前半段,它几乎可以说是一部完美的电影,具备最好的爱情电影的一切特质,长镜头的调度浑然天成,室内戏竟然可以拍的如此有味道,对外景的处理同样捕捉了空间之美,使全片有一种小城烟雨的朦胧气质. 对官场生态的描绘活灵活现,父亲充满喜感的监视也是妙笔.

对官场生态的描绘活灵活现,父亲充满喜感的监视也是妙笔. 台词和山歌一样凝练,两次“不妥”的对应是这段爱情开始的最好注脚,但更多的信息都在台词之外的细节,好电影往往都是尽在不言中.

台词和山歌一样凝练,两次“不妥”的对应是这段爱情开始的最好注脚,但更多的信息都在台词之外的细节,好电影往往都是尽在不言中. 遗憾多集中在后半段,狗血情节和多余的次要角色破坏了前面努力营造的氛围,欲言又止的情绪最后还是被说破.

遗憾多集中在后半段,狗血情节和多余的次要角色破坏了前面努力营造的氛围,欲言又止的情绪最后还是被说破. 两段的衔接处较突兀,没能体现时间的过渡,A故事的问题没有合理解决,面对爱情中的困难主人公失败了,所以这部电影某种程度上也失败了.

两段的衔接处较突兀,没能体现时间的过渡,A故事的问题没有合理解决,面对爱情中的困难主人公失败了,所以这部电影某种程度上也失败了.

这不是单纯的舞台音乐剧影像化,里面探讨的关于阶级的话题还算言之有物.

这不是单纯的舞台音乐剧影像化,里面探讨的关于阶级的话题还算言之有物. 贫穷并没有消亡,它不过是通过巧妙的方式被隐藏起来.

贫穷并没有消亡,它不过是通过巧妙的方式被隐藏起来. 现如今,我们能买到的东西看似比过去多了,但比起远远富过我们的人而言,我们的所得于他们而言仍旧是屈指可数且不值一提的.

现如今,我们能买到的东西看似比过去多了,但比起远远富过我们的人而言,我们的所得于他们而言仍旧是屈指可数且不值一提的. 千万不要相信“如今再无不平等”一说,统治阶级仍旧将权力牢牢撰在自己手里.

千万不要相信“如今再无不平等”一说,统治阶级仍旧将权力牢牢撰在自己手里. 为了守护自己的利益,他们派底层人替自己卖命,而自己则与同级的人同流合污,坐收起成.

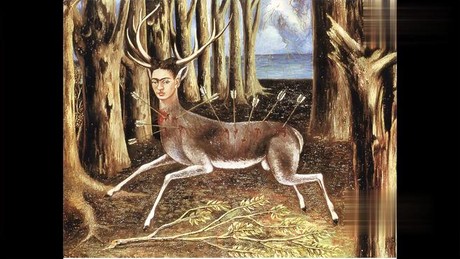

为了守护自己的利益,他们派底层人替自己卖命,而自己则与同级的人同流合污,坐收起成. 关于统治阶级的兴起,这是一个古老而永恒的话题. 资本的原始积累一开始并没有将其与无产者区分,然而当机遇让他们获得更多利益后,积累越多的人,越不愿意把蛋糕分给无产者,社会阶层由此固化. 影片给出的答案是:革命才能洗牌. 然而洗牌的结果,无非是确立新的统治阶级,本质并无变化. 被统治阶级,永无翻身之日. 咸鱼,没资格谈生存. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗弗里达1907年生于墨西哥城南部的科约阿坎(Coyoacan)街区,是家里的第三个女儿. 她父亲是一位有匈牙利犹太血统的摄影师,生于德国,家族来自罗马尼亚的奥拉迪亚(Oradea,二战前是匈牙利属地);母亲则是西班牙与美国印第安人的后裔. 她的一生长时间受到身体损伤的侵害. 6岁时就得小儿麻痹,从此成了瘸子. 然而,少年时期的弗里达是一个天不怕、地不怕的女子,这也使得她父亲特别钟爱于她. 父亲对于她的教育有着开明的理念,1922年时将她送进Preparatoria就读,这是一所墨西哥最好的预备学校,当时才刚刚开始招收女生,弗里达就是2000名男生和35位女生的其中之一. 也就是在这所学校里弗里达认识了她将来的丈夫迭戈·里维拉(Diego Rivera),他是墨西哥壁画运动三杰之一,当时刚从法国回来,受托在此做壁画. 弗里达深深被他吸引了,由于不知道如何面对突然降临于她的感情,她就戏弄他,和他开玩笑,并试图激起画家妻子的嫉妒. 1925年,弗里达经历了一生最大的一次事故,这件事改变了她的命运. 9月17日,弗里达乘坐的巴士与一辆电车相撞,她的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎. 一根金属扶手穿进她的腹部,直穿透她的阴部. 这次事故使她丧失了生育能力,并且一生都要与铭心的痛苦为伴,尽管她花了很长时间才能正视这一切. 她后来以典型的黑色幽默方式描绘这次使她失去了生育能力的事故:“让我失去了童贞”. 多年以后,她当年的男朋友回忆起来仍是不寒而栗:“剧烈的冲撞撕开了她的衣服. 车上有人带着一包金粉……那金粉撒满了她血淋淋的身体. ”整整一个月,她浑身打满了石膏,躺在一个棺材一样的盒子里,没有人会相信她会活下来. 1926年在病愈过程中她画了第一张自画像,从此她开始以绘画记录自己和生活与情感. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗1928年弗里达再次遇到婚姻刚刚破裂的里维拉. 他们发现除了相同的政治观点外(此时他们是共产主义的积极支持者),两个人还有如此多的共同之处,于是在1929年8月正式结婚. 弗里达后来说:“我一生经历了两次意外的致命打击,一次是撞倒我的街车,一次就是遇到里维拉. ”由于墨西哥的政治气候对于左翼同情者来说逐渐恶化,许多壁画项目被迫停止,1930年,里维拉夫妇来到美国,先到旧金山,然后又到纽约举办由当代艺术博物馆组织的里维拉回顾展. 在这一时期,弗里达仅被看作一位伟大画家的迷人陪衬,然而情况很快发生了变化. 1932年,里维拉受托为底特律博物馆创作壁画,而在此期间弗里达流产了. 休养中弗里达画了《底特律的流产》,首张真实而敏锐的自画像. 她从此发展出来的风格完全不同于她的丈夫,主要从墨西哥民间艺术以及小型祭坛画中汲取营养,而里维拉对此表示理解和尊敬. 自此弗里达着手于一系列历史上从未有过的艺术形式的创作,它们庄严地表现着女性真实、现实、残忍、苦楚的品质. 以前还从来没有人像弗里达一样将如此痛楚的诗歌写在油画的画布上. 她至少经历了32次大小手术. 她有整整一年躺在床上一动不能动. 在此期间,她就穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣. 生命暗淡到极处时,她从自己的艺术创作中找到了安慰. 她写道:“我的画是对我自己最坦白的表达. ”1936年,她画了一幅自己家族的油画,她的祖父母浑身佩带着大像章飘于云彩之中,她自己则出现在三个地方:一个还是个受精卵,一个是系在她妈妈白色镶边结婚礼服的腰带上的胎儿,还有一个是小孩,手拿一条绳子,把一家7口紧紧系在一起.

关于统治阶级的兴起,这是一个古老而永恒的话题. 资本的原始积累一开始并没有将其与无产者区分,然而当机遇让他们获得更多利益后,积累越多的人,越不愿意把蛋糕分给无产者,社会阶层由此固化. 影片给出的答案是:革命才能洗牌. 然而洗牌的结果,无非是确立新的统治阶级,本质并无变化. 被统治阶级,永无翻身之日. 咸鱼,没资格谈生存. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗弗里达1907年生于墨西哥城南部的科约阿坎(Coyoacan)街区,是家里的第三个女儿. 她父亲是一位有匈牙利犹太血统的摄影师,生于德国,家族来自罗马尼亚的奥拉迪亚(Oradea,二战前是匈牙利属地);母亲则是西班牙与美国印第安人的后裔. 她的一生长时间受到身体损伤的侵害. 6岁时就得小儿麻痹,从此成了瘸子. 然而,少年时期的弗里达是一个天不怕、地不怕的女子,这也使得她父亲特别钟爱于她. 父亲对于她的教育有着开明的理念,1922年时将她送进Preparatoria就读,这是一所墨西哥最好的预备学校,当时才刚刚开始招收女生,弗里达就是2000名男生和35位女生的其中之一. 也就是在这所学校里弗里达认识了她将来的丈夫迭戈·里维拉(Diego Rivera),他是墨西哥壁画运动三杰之一,当时刚从法国回来,受托在此做壁画. 弗里达深深被他吸引了,由于不知道如何面对突然降临于她的感情,她就戏弄他,和他开玩笑,并试图激起画家妻子的嫉妒. 1925年,弗里达经历了一生最大的一次事故,这件事改变了她的命运. 9月17日,弗里达乘坐的巴士与一辆电车相撞,她的脊椎被折成三段,颈椎碎裂,右腿严重骨折,一只脚也被压碎. 一根金属扶手穿进她的腹部,直穿透她的阴部. 这次事故使她丧失了生育能力,并且一生都要与铭心的痛苦为伴,尽管她花了很长时间才能正视这一切. 她后来以典型的黑色幽默方式描绘这次使她失去了生育能力的事故:“让我失去了童贞”. 多年以后,她当年的男朋友回忆起来仍是不寒而栗:“剧烈的冲撞撕开了她的衣服. 车上有人带着一包金粉……那金粉撒满了她血淋淋的身体. ”整整一个月,她浑身打满了石膏,躺在一个棺材一样的盒子里,没有人会相信她会活下来. 1926年在病愈过程中她画了第一张自画像,从此她开始以绘画记录自己和生活与情感. 弗里达·卡罗弗里达·卡罗1928年弗里达再次遇到婚姻刚刚破裂的里维拉. 他们发现除了相同的政治观点外(此时他们是共产主义的积极支持者),两个人还有如此多的共同之处,于是在1929年8月正式结婚. 弗里达后来说:“我一生经历了两次意外的致命打击,一次是撞倒我的街车,一次就是遇到里维拉. ”由于墨西哥的政治气候对于左翼同情者来说逐渐恶化,许多壁画项目被迫停止,1930年,里维拉夫妇来到美国,先到旧金山,然后又到纽约举办由当代艺术博物馆组织的里维拉回顾展. 在这一时期,弗里达仅被看作一位伟大画家的迷人陪衬,然而情况很快发生了变化. 1932年,里维拉受托为底特律博物馆创作壁画,而在此期间弗里达流产了. 休养中弗里达画了《底特律的流产》,首张真实而敏锐的自画像. 她从此发展出来的风格完全不同于她的丈夫,主要从墨西哥民间艺术以及小型祭坛画中汲取营养,而里维拉对此表示理解和尊敬. 自此弗里达着手于一系列历史上从未有过的艺术形式的创作,它们庄严地表现着女性真实、现实、残忍、苦楚的品质. 以前还从来没有人像弗里达一样将如此痛楚的诗歌写在油画的画布上. 她至少经历了32次大小手术. 她有整整一年躺在床上一动不能动. 在此期间,她就穿着由皮革、石膏和钢丝做成的支撑脊椎的胸衣. 生命暗淡到极处时,她从自己的艺术创作中找到了安慰. 她写道:“我的画是对我自己最坦白的表达. ”1936年,她画了一幅自己家族的油画,她的祖父母浑身佩带着大像章飘于云彩之中,她自己则出现在三个地方:一个还是个受精卵,一个是系在她妈妈白色镶边结婚礼服的腰带上的胎儿,还有一个是小孩,手拿一条绳子,把一家7口紧紧系在一起.

最新资讯

- • 《支离破碎》:复仇者联盟的独立篇章

- • 《仙后座》:高空对决,英雄归来

- • 《阖家辣》:詹姆斯·邦德的终极任务

- • 《支离破碎》:极速狂飙,家族情深

- • 《仙后座》:阶级冲突,黑色幽默

- • 《阖家辣》:穿越时空的正义之战

- • 《支离破碎》:种族隔离,友情之旅

- • 《仙后座》:詹姆斯·邦德的最终章

- • 《阖家辣》:极速狂飙,家族情深

- • 《支离破碎》后传:英雄们的全新征程

- • 《仙后座》:穿越时空的正义之战

- • 《阖家辣》独立电影:揭秘娜塔莎的过去与未来

- • 《支离破碎》:詹姆斯·邦德的终极任务

- • 《仙后座》:巨兽对决,震撼视听

- • 《阖家辣》:高空对决,英雄归来

- • 《逃学神探》:社会边缘,人性探讨

- • 《逃学神探》:穿越时空的正义之战

- • 《我和妈妈的最后一年》后传:英雄们的全新征程

- • 《那些野兽》:巨兽对决,震撼视听

- • 《岁月自珍》:史诗级巨兽对决